周明学:2016年高考新课标全国卷Ⅲ历史选择题答案初步解析

【编号:85515 |下载点数:免费 | 作者:周明学 - | 评论数:0 | 更新时间:2016/06/12 】

本站特约:九江市一中 周明学(zhmingxue@126.com)

24.周代青铜器上的铭文与商代相比,字数越来越多,语句也愈加格式化。这些铭文大都记述个人业绩,追颂祖先功德,希冀子孙保用。这表明西周时

A.创造了一种全新的文字体系 B.形成了重视历史传承的风尚

C.宗法制度受到了严重的挑战 D.青铜器的功用发生重大改变

【答案】:B

题干材料所说铭文有字数、语句的变化,未见字体的变化,A可排除。

从“追颂祖先功德”“记述个人业绩”“希冀子孙保用”看,周人重视周人的历史传承,B正确。

题干中“追颂祖先功德”属于祖先崇拜,祖先崇拜与宗法制互为支撑,C可排除。

商周时期青铜器的功用多数属于礼乐器,同当时的礼乐制度密不可分,另外有少量兵器、工具、生活用器等,到战国秦汉时期逐渐脱离商周那种礼制,越来越日用化了(参见李学勤:《青铜器入门》,北京:商务印书馆,2013年,第10、54、62页),也就是说,青铜器的功用发生重大改变当在战国秦汉时期,同时从题干材料看,也未提及青铜器的功用问题,自然也谈不上变化,D可排除。

25.东汉王充在《论衡》中说:“萧何入秦,收拾文书(国家档案文献),汉所以能制九州者,文书之力也。”其意在说明,西汉成功地实现对全国的统治,是因为汉初

C.未能充分发挥文书功能 D.官吏熟知秦朝典章制度

【答案】:B

【解析】:

汉初政治上“汉承秦制”,思想文化上“汉继楚绪”,推行黄老之术——熊铁基先生认为用“秦汉新道家”来概括比“黄老之学”更好(熊铁基:《秦汉新道家与黄老之学》,《光明日报》2016年5月16日16版),儒家未有特殊地位;题干材料提到“(秦)文书之力也”,但秦焚书坑儒,其文书含“崇儒”内容可能性小。A可排除。

根据卜宪群《秦汉公文文书与官僚行政管理》(《历史研究》1997年第4期)一文可知,公文文书是官僚行政管理的一个极重要手段,秦汉公文文书大体有四种类型, 即皇帝御用公文, 官僚疏奏、上书, 官府行移公文, 官府考绩、管理公文。萧何入关中, 舍弃宫室财物而独取文书,是因为他认为,这些文书有着独特的价值,包括了“秦之形势”——秦朝很多法律制度、赋税制度、行政管理制度以及钱粮、人口等大量数据,是汉初统治者治国理政的重要基础和参考。题干材料说“汉所以能制九州者”,是“(秦)文书之力”,B正确。

题干材料说“文书之力”,是说汉代成功实现统治全国,是借助了秦之文书。借助秦之文书成功实现统治全国,当是汉初统治集团中的一些决策者、领袖人物,与一般官吏是否熟知秦朝典章制度没有必然联系,D可排除。

【答案商榷】:

笔者上述对B项的解析极为勉强,本题没有正确答案。

题干材料出自王充《论衡·别通》。王充的本意,是强调“秦之文书的作用”,“汉所以能制九州者,文书之力也”,翻译过来就是,“汉所以能控制全国,是这些文书的作用”,而不是命题者强加给王充的“继承了秦朝的基本制度”,笔者依据有二。

“富人之宅,以一丈之地为内。内中所有,柙匮所羸,缣布丝绵也。贫人之宅,亦以一丈为内。内中空虚,徒四壁立,故名曰贫。夫通人犹富人,不通者犹贫人也。俱以七尺为形,通人胸中怀百家之言,不通者空腹无一牒之诵,贫人之内,徒四所壁立也。慕料贫富不相如,则夫通与不通不相及也。世人慕富不荣通,羞贫不贱不贤,不推类以况之也。夫富人可慕者,货财多则饶裕,故人慕之。夫富人不如儒生,儒生不如通人。通人积文十箧以上,圣人之言,贤者之语,上自黄帝,下至秦、汉,治国肥家之术,刺世讥俗之言,备矣。使人通明博见,其为可荣,非徒缣布丝绵也。萧何入秦,收拾文书,汉所以能制九州者,文书之力也。以文书御天下,天下之富,孰与家人之财?”

本篇题为“别通”,旨在如何识别“通人”。所谓“通人”,就是“胸中怀百家之言”,就是“积文十箧以上”(积累的书有十箱以上),王充以国家之有文书拟富人之有财,通人之有积文十箧以上,以为治国肥家之术,刺世讥俗之言,尽在其中,故汉之得国,以文书之力。王充实际上是在强调知识的重要、图书的重要、文书的重要。

那么秦之文书中,哪些内容对汉朝控制全国助力最大?从这段原文中是看不出来的,王充只是强调萧何收拾秦朝文书对西汉控制全国、统一全国的重要性。

其二,《论衡·效力》中的一段

“韩信去楚入汉,项羽不能安,高祖能持之也。能用其善,能安其身,则能量其力,能别其功矣。樊、郦有攻城野战之功,高祖行封,先及萧何,则比萧何于猎人,同樊、郦于猎犬也。夫萧何安坐,樊、郦驰走,封不及驰走而先安坐者,萧何以知为力,而樊、郦以力为功也。萧何所以能使樊、郦者,以入秦收敛文书也。众将拾金,何独掇书,坐知秦之形势,是以能图其利害。众将驰走者,何驰之也。”

这段文字的大致意思为:

韩信离开楚去汉,是因为项羽不能重用他,而刘邦能掌握和使用他。能使用他的长处,能安排他的地位,就能衡量他的能力,能识别他的功绩。樊哙和郦商都有攻打城池野外作战的功绩,汉高祖论功行赏,最先给了萧何,而且把萧何比作猎人,同样把樊哙和郦商比作猎犬。那萧何安稳地坐着,樊哙和郦商奔驰疆场,封赏轮不到奔驰疆场的却先奖励坐着指挥的人,萧何是用自己的智慧作力量,而樊哙和郦商是用他们的武力当作功绩。萧何所以能差遣樊哙和郦商,是因为他进入秦都时收集了与战争有关的公文档案和地图。当时众将领都拾取金银,萧何偏偏收集文书,坐在屋里而知晓了秦国的形势,所以能掌握其利害关系。众将领驱使士卒,萧何则指使他们。

在这一段文字里,王充实际上对“汉所以能制九州者,文书之力也”这一观点作了诠释——“何独掇书,坐知秦之形势,是以能图其利害”,萧何根据收拾的秦朝文书知晓了“秦之形势”,从而顺利地统一了全国、控制了全国,根本不是命题者所说的“继承了秦朝的基本制度”。

26.唐太宗对南朝后期竞相模仿萧子云书法的风气表示不屑,认为其“仅得成书,无丈夫之气”,只有王羲之的书法才“尽善尽美”,于是连西州(今吐鲁番)幼童习字的范本都是王羲之书帖。王羲之在中国书法史上地位的确立,是因为

A.皇帝好恶决定社会对艺术的批判 B.王羲之的艺术成就不可超越

C.艺术水平与时代选择的共同作用 D.朝代更替影响艺术评判标准

【答案】:C

【解析】:

本题有三个特点,一是设问的依据不限于题干材料,没有其他选择题题干中的“这”“其”“据此”等,这是一个新的做法,应该引起重视;二是设问的内容——“原因”,没有强调主要原因、根本原因;三是属于最佳选择题,或者称为“程度选择题”,即有一答案最佳,其余答案也有一定道理。所以,正确答案为C,涉及内外两方面的原因,比较全面,符合史实,符合题干设问,其它三项各有一定道理,但都有片面性,B项大体包含在C项中的“艺术水平”里,A项、D项大体包含在C项中的“时代选择”里。也就是说,C项涵盖了其他三项的意思。

27.明末有人描述江南农村的变化时说,百年前的雇工“戴星出入,俗柔顺而主令尊”,如今“骄惰成风,非酒食不能劝”“夏必加下点心,冬必与早粥”。这一变化反映了

【解析】:

题干材料出自《沈氏农书》卷下(转引自谢国桢:《明代社会经济史料选编》上,福建人民出版社1980年版,第111页),意思是讲,明朝中后期江南农村的雇工——即佃户,由勤劳、柔顺到懒惰、骄纵,雇工本身的劳作态度,雇工对地主的态度都发生了变化,“杨白劳”成了“爷”。出现这一现象的原因,从理论上大致推测有:其一,佃户的选择权大了,可以自由迁徙、自由选择租种对象,即佃户不必非租种原籍地主的土地不可,他们可以在更大的范围内选择租种对象,因此使佃户对地主的依赖关系松弛了,这就使得地主需要佃户比佃户需要地主更为迫切;其二,农村劳动力的数量下降了,失去土地的农民可以在本乡做佃户,也可以到它乡做佃户,还可以脱离农业生产,去市镇从事手工业、商业等,这就导致农业生产出现“用工荒”,等等。

明朝中后期江南地区的市镇经济与手工业的发展,会吸纳周边农村地区大量人口的就业,会导致农业生产人口的大量下降,农村会出现“用工荒”,A正确。

政府积极推行重农政策,一般会提高地主投入农业的积极性,也会提高自耕农、佃农从事农业生产的积极性,农业劳动力一般不会大量流失。如果农村有足够的农业劳动力,一般不会出现题干材料所提现象,B可排除。

题干材料讲到农村地区雇工的懒惰、骄纵,其背后隐藏的是农村劳动力的供求矛盾以及农村的劳资矛盾,这些矛盾当然属于社会矛盾,但从题干材料看,还不到激烈、尖锐的程度,C可排除。

对“主令尊”的冲击,反映了农民对地主的人身依附关系有所减弱,D可排除。

28.甲午战后,梁启超提出“诗界革命”,曾赋诗“泱泱哉我中华……物产腴沃甲大地,天府雄国言非夸。君不见英日区区三岛尚崛起,况乃堂矞吾中华!”这反映出“诗界革命”

A.倡导民主革命的思想 B.推动了白话文运动

C.适应了救亡图存的需要 D.成为改良思潮的开端

【答案】:C

【解析】:

题干所引诗歌出自梁启超的新诗《爱国歌四章》。粱启超提出“诗界革命”的口号,并身体力行,试作新诗,积极创作反映现实生活、表现爱国思想的“新派诗”。《爱国歌》是最能代表他“新诗”特色的成熟之作。

题干材料只提到,梁启超希望中国像英日一样崛起,但未见崛起方式——是改革还是革命,看不出是倡导维新变法还是民主革命,A可排除。

新文化运动中的白话文运动——五四白话文运动之前,中国还有一个晚清白话文运动(始于1897年)(胡全章:《清末白话文运动研究的回顾、反思与展望》,《井冈山大学学报(社会科学版)》2010年第5期)。学界一般认为,晚清白话文运动是五四白话文运动的前驱、先导。梁启超首次提出“诗界革命”的主张,是在1899年《夏威夷游记》一文中,此时晚清白话文运动已经兴起;“诗界革命”只是要求诗歌的变革,且对新诗的要求是新意境、新语句(新名词)、旧风格三长具备、缺一不可,变革的主要是诗歌的内容,而不是诗歌的形式(《爱国歌》形式上就是旧诗),这与白话文运动的要求(范围涉及散文、小说、应用文、公文、报章文等,形式是白话文)有较大差距,B可排除。

从题干材料“甲午战后”、希望中国像英日一样崛起看,有民族危机之现状,有民族振兴之愿望,C正确。

改良大体等同于改革,从阶级分,有地主阶级改良派及改良思想、资产阶级改良派及改良思想,等等。从中国近代看,魏源、曾国藩等,大体上可以算是地主阶级改良派,冯桂芬、康有为等大体上可以算是资产阶级改良派,洋务思潮是一种改良思潮,维新变法思潮也是一种改良思潮,它们都产生于“诗界革命”之前,因为“诗界革命”是1899年提出的,D可排除。

29.1903年,张之洞等拟《奏定学堂章程》,其中规定禁止使用“团体”“膨胀”“舞台”“影响”“组织”“运动”“报告”“观念”等新名词,其根本目的在于

A.抵制维新思想的传播 B.保证民族语言的纯洁性

C.反对向西方学习 D.维护传统的意识形态

【答案】:D

【解析】:

维新思想的核心主张是变革政治,建立君主立宪制,主要存在于19世纪末和20世纪初,介于晚清洋务运动和民国初年民主共和思想之间,在清末民初,转向保守而渐趋沉默。题干材料所列新名词与维新思想的主张关系不密切,且20世纪初维新思想本身也在退潮,张之洞等拟《奏定学堂章程》、禁用这些新名词,其根本目的不会是为了抵制维新思想的传播,A可排除。

笔者在《中学历史教学参考》1997年第6期发表《高中历史教科书必须注意语言规范》一文,引用了1951年6月6日《人民日报》发表社论《正确地使用祖国语言,为语言的纯洁和健康而斗争》(这篇社论是黎澍起草,毛主席修改后发表的),首次注意到“语言的纯洁”问题。是采用“纯洁”“纯洁性”还是采用“规范”“规范性”的说法,2014年还有一次争论(见2014年第7期的《咬文嚼字》、2014年10月24日的《文汇读书周报》等),当然这与本题关系不大,但有启发性。那么什么是民族语言的纯洁性呢?许嘉璐在《新时期说老话题:继续为祖国语言的纯洁健康而斗争》(《求是》1995年第18期)一文,即强调语言文字的规范化、标准化。据此推知,符合汉语构词规律的翻译过来的新名词应该符合“语言的纯洁”的要求。就本题而言,张之洞时代有没有“民族语言的纯洁性”的观念,笔者不知,所读观念史的著作不多,但说张之洞等清末大臣推动学制改革、禁用一些新名词的根本目的在于“保证民族语言的纯洁性”,可能性极小。如果说他们想通过“保证民族语言的纯洁性”来达到维护民族、国家的独立性与尊严这一根本目的,则可以理解,B可排除。

张之洞是洋务派的代表人物之一,主张中体西用,在湖北推行了不少向西方学习的新政,禁用一些新名词也不等于反对向西方学习,C可排除。

根据张之洞“中体西用”的主张,提干材料建议学制改革、禁用外国名词等信息,可以推知其“维护传统的意识形态”之用意,D正确。

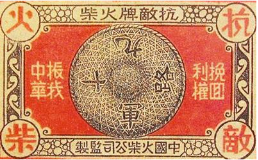

30.图4是1932年出产的一款火柴上的图案。据此可知,当时中国

图4

A.民族火柴工业举步维艰 B.新的营销方式得到采用

C.开始兴起实业救国思潮 D.全国抗日救亡运动高涨

【答案】:D

【解析】:

1932年是国民政府“黄金十年”时期,当时国民政府大力发展经济,民族工业取得较快发展,火柴工业又是轻工业,举步维艰的可能性不大,A可排除。

民族火柴业兴起于清末,发展于民国。在火柴盒上贴画——火花,火花广告在中国出现始于1879年(日本归国的广东籍华侨卫省轩在佛山文昌沙建成巧明火柴厂,生产“舞龙”牌火柴,是中国第一枚火花),到1932年,不属于新的营销方式,B可排除。

实业救国思潮晚清即有,C可排除。

根据题干“1932年”、火花上“抗敌牌”“十九路军”等信息,可以推知该火柴厂是支持1932年“一·二八事变”中十九路军抗日的,D正确。

31.1980年与1975年相比,我国粮食播种面积减少6884万亩,总产量却增加674亿斤;棉花播种面积减少53万亩,总产量增加652万担;油料作物和甜菜播种面积共扩大3626万亩,其总产量分别增加70%和150%。出现这一现象的主要原因是

A.农民生产自主权的扩大 B.农业生产技术有了革命性的改变

C.农村经济体制改革完成 D.国家取消对农副产品的统销政策

【答案】:A

【解析】:

1978年开始农村经济改革,逐渐推行家庭联产承包制,农民生产自主权的扩大,极大调动了农民的生产积极性,A正确。

1980年中国农业生产技术没有出现革命性的改变,机械化生产程度还不高,B可排除。

1980年农村经济体制改革还处于起步不久阶段,到1984年经济体制改革的重点转移到城市,C可排除。

1985年中央一号文件明确取消了实施32年之久的农产品统购统销政策。之后,随着改革开放的不断深入,统购统销逐步退出了历史舞台,D可排除。

32.古希腊悲剧《被缚的普罗米修斯》讲述的是,普罗米修斯为人类盗取火种而遭到主神宙斯严厉惩罚的故事,剧中借普罗米修斯之口说:“说句老实话,我憎恨所有的神。”该剧深受雅典人的喜爱。这反映出当时雅典人

A.宗教意识淡薄 B.反对神灵崇拜

C.注重物质生活 D.强调人的价值

【答案】:D

【解析】:

雅典城邦是一种特殊的城邦,是政治共同体、血缘共同体(同一血缘、同一祖先)、宗教共同体(同一信仰,每个城邦有自己的神)三合一,苏格拉底之死的罪名就是“腐蚀雅典青年,否定传统的神”,A可排除。

“憎恨所有的神”不等于“反对神灵崇拜”,关键是崇拜什么样的神、怎么去崇拜;雅典人喜爱该剧不等于喜欢这句话、赞成这句话;没有神灵崇拜,城邦将不成为城邦,雅典城邦本身就是宗教共同体;雅典公民维护城邦权威的意识强。B可排除。

将火种带给人类,教会人类学会用火生活,不必然得出“注重物质生活”的结论,火的用途极广,既有物质生活方面,也有精神生活方面,题干材料看不出其中的偏重,C可排除。

从“为人类盗取火种而遭到主神宙斯严厉惩罚”“我憎恨所有的神”“深受雅典人的喜爱”信息可以推知强调人的价值,D正确。

33.19世纪60年代,总长超过3万英里的美国铁路有多种轨距。南部铁路轨距以5英尺居多,北部最普遍的轨距是4.9英尺,部分地区还采用6英尺、5.6英尺的轨距。这反映出当时美国

A.尚未形成成熟的统一国内市场 B.铁路是经济增长的主导部门

C.科技水平限制了制造业的发展 D.战争破坏了基础交通设施建设

【答案】:A

【解析】:

轨距不统一,自然带来交通的不便,带来贸易的不便,美国独立之前已经初步形成了统一的国内市场,但铁路是国民经济的大动脉,轨距不一致,自然可以推知成熟的统一国内市场尚未形成,A正确。

题干材料只有铁路总长度和多种轨距的信息,没有货运量、货运周转量的信息,推导不出铁路是经济增长的主导部门,B可排除。

有多种轨距,不是科技水平的制约,可能是标准化意识、资金实力等方面的因素,C可排除。

轨距不一,不可能是战争本身的破坏。有一种可能,就是为了地方割据而有意为之,当时美国南北方有矛盾,但题干材料说“南方以5英尺居多,北部最普遍的轨距是4.9英尺”,说明南方地区内部、北方地区内部也不统一,所以与南北矛盾、南北战争无关,加上其他部分地区还有不一,D可排除。

34.图5为近代以来具有代表性的美术作品。这4幅作品反映出近代以来

图5

A.传统美术流派相继被淘汰 B.理性思维的不断深化

C.批判精神备受重视的趋势 D.美术流派演变的历程

【答案】:D

【解析】:

近代西方美术史上流派有兴有衰,衰败不等于被淘汰,有的被淘汰,有的只是不占主流,题干材料也未有兴衰的信息,只是列出了各个阶段的代表作,A可排除。

新古典主义绘画、现实主义绘画、印象画派绘画比较理性,浪漫主义绘画、后印象画派绘画、现代主义绘画更强调感情的表达,B可排除。

新古典主义绘画(如《马拉之死》)、浪漫主义绘画(如《自由引导人民》)、现实主义绘画(如《伏尔加河的纤夫》)、现代主义绘画(如《旋转木马》《格尔尼卡》都有反战思想)都带有现实批判性(有人认为中国传统绘画不具批判性),但看不出“备受重视的趋势”;现实主义绘画之后的印象画派被称为“外光派”“光学现实主义”,不关注社会现实题材,题材多为草垛、水面、睡莲等,没有现实批判精神,“批判精神备受重视的趋势”同样不能坐实。C可排除。

第一幅:法国画家大卫的《荷拉斯兄弟之誓》,属于新古典主义绘画。第二幅:俄国画家列宾的《托尔斯泰在耕地》,属于现实主义绘画。第三幅:作者、名称不清,从画作内容看,疑为印象派绘画。第四幅:作者、名称不清,从画作内容看,疑为现代主义绘画。如果第三幅、第四幅判断正确,D正确。

35.1875年以后,法国确立了共和政体,议会处于政治运行的中心,党派林立,内阁更迭频繁。1958年,戴高乐就任总统,修改宪法,规定总统拥有任命总理、解散议会等权力。这一政治体制的变化

C.剥夺了议会的主要权力 D.有助于两党制的形成

【答案】:A

【解析】:

法兰西第三共和国的政体,是议会制(又称内阁制)还是总统制,或者是兼而有之的混合制,在教学界有不同的看法(见《历史教学(中学版)》2007年第6期等),笔者倾向于动态的分析,支持由“总统制共和国”逐渐成为“议会制共和国”的观点,出现这一变化的原因之一就是当时的法国总统中,缺乏有能力的政治家,庸者多。1958年,戴高乐就任总统,修改宪法,成立法兰西第五共和国。宪法规定总统拥有任命总理、解散议会等权力,戴高乐称它为"半总统半议会制"。"半总统半议会制"是一种具有总统制的实质,但在形式上保留议会制,而且总统作为国家元首又掌握行政大权的政体,所以这种政体有利于政局稳定,A正确。

法兰西第三共和国、第四共和国时期,总统都是国家元首,B可排除。

“有解散议会的权力”不等于“剥夺了议会的主要权力”,议会仍然拥有立法权。解散议会,是指的某些国家的国家元首,在收到了政府的请求,当出现政府和议会不和谐导致政治危机的的时候,通过提前选举的方式,解决政治危机的一种手段。C可排除。

法国是典型的多党制国家,而且多党制就起源于法国。其历史原因:由于大革命时期雅各宾派的土地政策,近代法国农业形成了小农经济模式;小农经济模式,加上政局动荡,工业投资心理难以形成,中小工业多;经济上众多的小农经济、众多的中小企业,导致政治上政党林立。是两党,还是多党,与总统权力扩大与否,关系不大。D可排除。

2016年6月11日17:40于浔阳江畔

1、所有下载的附件请用最新版本的软件打开,如用旧版软件,可能会导致打不开。

2、用户一个月内下载同一个资料不会重复扣点。包年用户如有多个用户下载同一份资料只会计算一份。

3、下载的文件如果无法解压,或者解压后里面的文件夹为空,请下载2345解压软件。

4、所有下载的文件除非经过许可,不得上传到别的网站、博客、QQ群等,否则网站将封锁账号和IP。

5、如果该资料侵犯了你的版权,请第一时间联系网站,网站将核实以后将第一时间删除。

6、其它下载问题请QQ咨询:228280228。

用户评论

(以下评论仅代表网友意见,与本站立场无关)